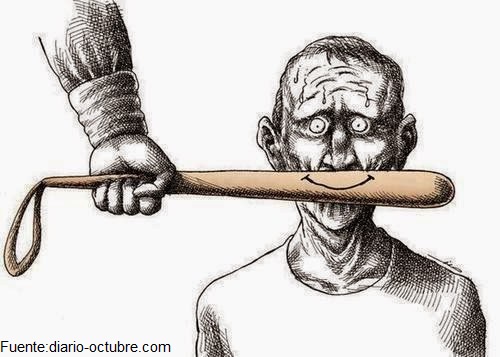

En las protestas y los movimientos sociales se encuentra presente un elemento poco atendido por la teoría de la acción colectiva (2012; 2016a; 2016b) sobre el que algunos pensadores de cuna marxista han profundizado. Se trata de un sentimiento recurrente que los actores movilizados expresan: agravio moral.

La cultura y la moral imperantes en la sociedad permean la vida cotidiana de quienes se involucran en la acción colectiva. En la cultura y la moral radica el conjunto de valores y valoraciones que se despliegan, se enfrentan y se hacen valer la confrontación política. Continuar leyendo…