La protesta no institucional ha sido históricamente relegada en los estudios sobre movimientos sociales por considerarse efímera, irracional o disruptiva. Sin embargo, en contextos de hartazgo institucional y autoritarismo gubernamental (como el de México y América Latina), estas expresiones adquieren un sentido profundo que las teorías clásicas no logran captar.

A menudo, cuando vemos protestas que bloquean carreteras, toman plazas públicas o rechazan cualquier diálogo con el gobierno, la tendencia es calificarlas como caóticas, irracionales o simplemente como explosiones de enojo sin propósito. No obstante, detrás de lo que parece pura emocionalidad, existe una lógica profunda y una capacidad de organización sorprendente. En México, dos movimientos emblemáticos, la lucha de Atenco (2001-2002) contra la construcción de un aeropuerto, y el levantamiento popular de Oaxaca en 2006 demostraron que lo que muchos llaman «irracional» en realidad es una forma creativa de hacer política cuando las vías convencionales están cerradas. Este artículo explora cómo estas protestas, lejos de ser meras reacciones, fueron acciones construidas colectivamente que cambiaron el rumbo de sus comunidades y dejaron lecciones profundas sobre el poder ciudadano.

Más que quejas: una construcción inteligente de la protesta

Usualmente se piensa que las protestas surgen como un simple cálculo donde la gente se cansa y sale a la calle, pero en realidad, los movimientos sociales especialmente aquellos que rechazan negociar con las autoridades, se construyen a partir de experiencias previas, aprendizajes compartidos y una fuerte desconfianza hacia los líderes tradicionales. De este modo, las protestas no son un estallido espontáneo, es el resultado de una memoria colectiva que ha aprendido que dialogar con el gobierno frecuentemente lleva al engaño o a acuerdos incumplidos.

Por tal motivo, en lugar de seguir un guion preestablecido, estos movimientos improvisan, innovan y crean nuevas formas de organización, pues no se limitan a pedir cambios, sino buscan construir sentido frente a un sistema que consideran ilegítimo. Es decir, su fuerza no viene de un plan detallado, sino de su capacidad para adaptarse, aprender sobre la marcha y generar sus propias reglas en medio del conflicto. Además, estas luchas no son solo por demandas concretas como la tierra o mejor educación; son también batallas por la legitimidad, se trata de mostrar quién tiene la razón moral y el respaldo de la comunidad, ya que cuando la gente pierde la confianza en sus instituciones, la protesta se convierte en el único espacio donde se puede hablar de justicia.

Atenco y Oaxaca: dos ejemplos de poder creativo

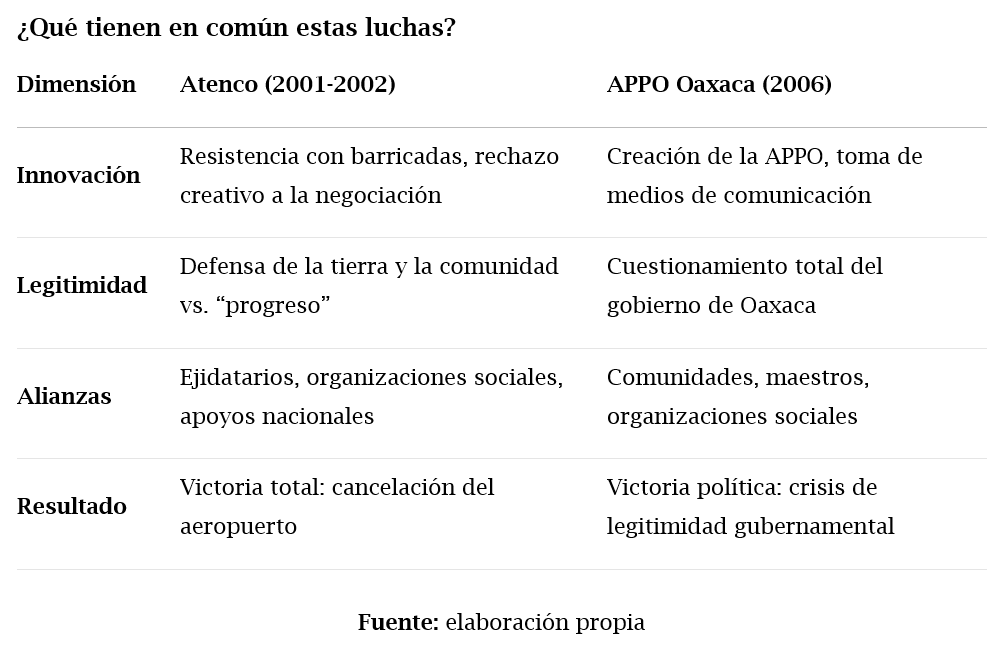

Para trascender el análisis superficial y las narrativas que tachan de “irracionales” o “efímeras” las protestas no institucionales, es necesario sumergirse en la trama compleja de dos movimientos emblemáticos en la historia reciente de México: la resistencia en Atenco (2001-2002) y la insurrección popular de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO (2006). Estas, lejos de ser meras anécdotas de conflicto, son casos que representan laboratorios excepcionales donde se pueden observar en acción las practicas no institucionales. A través de su estudio comparado es posible identificar cómo la creatividad de la acción, la lucha por la hegemonía y las relaciones de fuerza se entrelazaron para dar forma a procesos de movilización que, desde la rabia y la organización popular, desafiaron estructuras de poder y redefinieron las posibilidades de la protesta social.

Atenco: cuando la tierra vale más que el progreso

En 2001, el gobierno federal anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en tierras ejidales de San Salvador Atenco, Chimalhuacán y Texcoco. Esto provocó que el conflicto estallará contra el decreto expropiatorio. El movimiento lejos de ser una mera reacción demostró una alta capacidad creativa, donde se muestra, en primera instancia, que los aprendizajes previos, entre los actores con experiencia en luchas pasadas fortalecieron la posición no negociadora.

Así, la respuesta no fue una negociación, sino una resistencia organizada y contundente, donde se presentó una improvisación con memoria, en el que los campesinos no partieron de cero, pues muchos tenían experiencia en luchas anteriores y sabían que la negociación podía dividirlos o debilitarlos. Por lo que, optaron por la acción directa, mediante barricadas, marchas masivas y un rechazo frontal a cualquier diálogo que no implicara la cancelación del proyecto.

En este sentido, se tejieron alianzas, donde supieron identificar bien a sus adversarios (el gobierno estatal y federal) pero también encontraron apoyos en organizaciones sociales, artistas e intelectuales que amplificaron su causa. De igual importancia, se ubica en el momento político que se vivía con la reciente llegada de Vicente Fox a la presidencia, lo cual, les ayudó a ganar simpatía nacional. Justamente, aquí se localiza una acción relacional, al identificar claramente a su adversario (el gobierno estatal y federal) y aprovechar el contexto de alternancia política (llegada de Fox al poder) para ganar apoyo social.

En tercera instancia, se ubica a la lucha hegemónica que expresa cómo las comunidades afectadas no luchaban solo por la tierra, sino contra un modelo de desarrollo impuesto desde arriba (neoliberalismo), por lo que, la acción directa (barricadas, protestas confrontativas) fue un recurso para deslegitimar la acción gubernamental y construir un nuevo sentido de comunidad y resistencia. Por tal motivo, se presentó una lucha por el significado, en el que no se defendía solo un pedazo de tierra; se defendía una forma de vida, una historia y una comunidad frente a un “progreso” impuesto desde arriba. Lo que nos muestra que ganaron no solo porque se movilizaron, sino porque convencieron a amplios sectores de que su causa era justa.

Finalmente, el resultado fue la derogación del decreto, una victoria que mostró la eficacia de la acción no institucional cuando logra articularse creativamente y ganar la batalla cultural, pues el resultado fue contundente al provocar que el gobierno cancelara el decreto expropiatorio y hacer que el movimiento de Atenco se convirtiera en un símbolo de cómo la resistencia organizada y no negociadora puede vencer incluso a los proyectos más poderosos.

Oaxaca: cuando la protesta se convierte en gobierno

En 2006, una represión contra maestros en huelga detonó un estallido social sin precedentes en Oaxaca, ya que lo que inició como un conflicto laboral (una movilización tradicional antes del día del maestro) se transformó en un movimiento amplio que desafió al gobierno estatal y creó sus propias formas de organización. De esta manera, el movimiento de la APPO Oaxaca 2006, surgió de la represión a la sección 22 del magisterio, pero rápidamente escaló a un conflicto generalizado contra el gobierno de Ulises Ruiz. La APPO no era una estructura preexistente, se creó en el calor de la lucha, al combinar la tradición de asamblea comunitaria con la fuerza del movimiento del sindicato magisterial. En este sentido, se creó la APPO pues, aunque hubo intentos previos, no existía antes del conflicto, nació enmedio de la rabia y la urgencia, combinando la tradición asamblearia de las comunidades indígenas con la fuerza del sindicato magisterial. Esto es, fue una respuesta creativa a la falta de canales institucionales.

Un segundo aspecto, se ubica en la relacionalidad compleja, donde el movimiento se articuló en múltiples niveles: comunidades indígenas, organizaciones sociales, maestros y aliados políticos. De tal modo que su fuerza residió en esta red de relaciones contra un enemigo común, el cual también contó con aliados que desempeñaron un rol fundamental. Un elemento importante fue la toma de radiodifusoras y de canales de televisión, una de sus acciones más emblemáticas. No se trataba de actos de vandalismo, sino era una estrategia para romper el cerco informativo y hablar directamente con la población mediante sus propios noticieros y narrativas.

Un tercer aspecto se refiere a la disputa por la hegemonía. La APPO no solo demandaba la salida del gobernador, sino que puso en entredicho todo el régimen político autoritario de Oaxaca y mediante la toma de los medios de comunicación, creó sus propias formas de gobierno y desafió abiertamente la legitimidad del Estado. De tal modo, desafiaron a todo el sistema, pues no pedían solo la salida del gobernador Ulises Ruiz, sino cuestionaban toda la estructura de poder en Oaxaca. La APPO organizó guardias ciudadanas, acuerdos de abasto y propuestas de reforma política (el cuarto poder), es decir, gobernaron sin ser gobierno.

Finalmente, aunque no lograron derrocar al gobernador, la APPO dejó una huella imborrable: demostró que es posible organizarse desde abajo, sin partidos ni líderes tradicionales, y disputar el control de la vida pública. Asimismo, la APPO dejó una huella profunda en la política oaxaqueña y mexicana, demostrando el poder de la acción colectiva para crear alternativas de organización y disputar el sentido de la democracia.

Lo que ambos movimientos muestran es que la efectividad de la protesta no depende de seguir las reglas del sistema, sino de la capacidad para crear nuevas herramientas, narrativas y formas de organización en medio del conflicto, debido a que no actúan por puro impulso, lo hacen a partir de experiencias previas y confianza colectiva.

Conclusión: la protesta como acto de creación

Los casos de Atenco y Oaxaca nos enseñan que las luchas sociales más transformadoras no son las que solo exigen, sino las que construyen alternativas mientras confrontan, esto es, no son “irracionales,” son profundamente inteligentes y adaptativas.

Entender estos movimientos desde esta perspectiva nos permite ver más allá del caos aparente y reconocer su papel como motores de cambio en una democracia que cierra sus puertas a la gente común. La protesta, en su forma más auténtica, es un acto de creación: crea comunidad, crea poder y crea nuevas realidades.

De ahí, que los movimientos de Atenco y Oaxaca no fueron anomalías ni simples explosiones de ira, sino que fueron acciones creativas que surgieron de un contexto de hartazgo con el autoritarismo y las prácticas corporativas. De este modo, podemos ver la existencia en primera instancia, de procesos de creación, donde los actores inventan nuevas formas de organización, protesta y sentido; en segundo lugar, disputas hegemónicas, en las que se desafía no solo una política, sino la legitimidad misma del orden; y en tercero, fenómenos relacionales, definidos por la interacción entre actores, adversarios y el campo político.

Este enfoque nos permite superar las visiones que ven la protesta no institucional como caótica o irreflexiva, sino por el contrario, son la muestra de cómo una dimensión esencial de la acción colectiva en contextos donde las vías institucionales están cerradas o deslegitimadas. Así, entender la acción como creativa nos invita a analizar los movimientos sociales no desde sus supuestos, sino desde sus prácticas, sus aprendizajes y su capacidad para, en medio del conflicto, imaginar y luchar por un mundo diferente.

Bibliografía

- Almeida, Paul. (2020). Movimientos sociales: la estructura de la acción colectiva. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.

- Cadena-Roa, Jorge. (2003). «State Pacts, Elites, and Social Movements in Mexico’s Transition to Democracy». En States, Parties, and Social Movements, editado por Jack A. Goldstone. Cambridge University Press.

- González Hernández, Jorge Daniel. (2016). Aprendizaje y co-evolución en las protestas de los movimientos de Atenco (2001-2002) y Oaxaca (2006). Tesis doctoral, FCPyS, UNAM, México, D. F.

- Gramsci, Antonio. (1999). Cuadernos de la cárcel. Edición crítica del Instituto Gramsci. Ediciones Era.

- Joas, Hans. (1996). The Creativity of Action. University of Chicago Press.

- Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe. (2004). Hegemonía y estrategia socialista: Hacia una radicalización de la democracia. Fondo de Cultura Económica.

- Oliver, Pamela E. y Daniel J. Myers. (2002). «The Coevolution of Social Movements». Mobilization: An International Quarterly, 8(1), 1-25. https://doi.org/10.17813/maiq.8.1.y0q5025882u71001

- Olson, Mancur. (1992). La lógica de la acción colectiva. Bienes públicos y la teoría de grupos. Limusa/Noriega.

- Parsons, Talcott. (1968). Estructura de la acción social. Gedisa.

- Smelser, Neil J. (1989). Teoría del comportamiento colectivo. Fondo de Cultura Económica (FCE).

- Touraine, Alain. (1984). El retorno del actor. Sudamérica.